发展概述

体育教学部随着学校的成长和发展,各个时期名称也随之变化,1995年杭州大学义乌分校时,成立体育组。在2000年8月,体育组更名体育教研室,隶属于公共教学部。在2019年8月,根据义工商[2019]30号文件,成立体育教学部,与马克思主义学院合署办公。体育教学部主要工作职责是承担学校体育必修课、选修课教学,承担全校师生课外体育锻炼、承担省内、校内体育竞赛指导及交流;承担学校体育类学生社团指导,承担体育科研、社会服务等体育相关工作;协调、组织全校性及二级学院体育活动。

师资力量

体育教学部由学校办学初的体育老师2人到现发展为专任体育教师13人,双肩挑教师3人,体育场馆、器材管理员各一人,其中体育硕士学位7人,副教授2人,讲师11人,国际级裁判员1人,国家一级裁判员5人。总计发表论文38篇,其中核心论文6片篇。获得省部级课题3项,厅级课题2项。

教学改革

体育教学部以“三全”教育理念为指导,并将“立德树人、强生健体、终身体育”的教学目标贯穿其中。

1.全程育人

我校的全程育人理念包含两个“全程”的教育意义。第一个全程指大学阶段,三年共计六个学期的体育教育,这属于大学阶段的全程教育;第二个全程教育指学生的终身体育教育,帮学生树立终身体育的学习理念。这属于学生一生的体育教育。所以将其定义为全程教育理念,并以“6+1”的体育教学模式展开体育教学。

在全程育人的教育理念下,紧密结合习近平总书记对教育工作的指示——坚持将立德树人作为教育的中心环节,并贯穿与教育与教学过程中。全程育人、全员育人、全方位育人的教学原则,实现了对我国高等体育教育的革新。在高校教育中,体育教育与思想政治教育都属于大学教育中不可或缺的教学内容,它们关联紧密,互相促进且共同发展。

2.全员育人

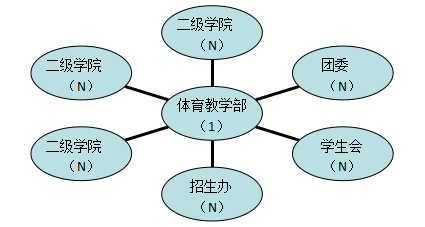

体育教学部涉及的体育教育工作并非局限于本校的教师与学生,而是包括校内师生、各个职能部门、校外二级学院间的互动教学与合作,最终以公共教学部为基点构建成完整的教学网络。并以“1+N”的教学模式推广。

在全员育人教育理念的实施过程中,通过各项体育活动的开展,使学生可以充分参与其中,在参与活动的过程中,有效培养了学生服务大众、相互协作、团结拼搏的美德,并实现了他们组织能力与团队协作能力的培养,充分体现了体育教学中立德树人的教育任务。

3.全方面育人

我校的全方面育人理念,利用“三合一”的教学模式,以多元化的教学形式实现了对教学内容的不断丰富。将校内体育教学内容拓展到校外体育活动,最终升华为校园体育教学文化建设。通过对校内外、课内外,以教学、训练、比赛的形式,将显性课堂与隐形课堂高度契合,最终完成了公共体育教学有单一维度向多维度教学的转变。有效激发全员参与体育活动的热情,并拉近了师生之间的关系,使他们在体育学习中领悟体育精神——自我超越、团结协作、相互扶持、拼搏进取;领悟体育魅力——在竞争中获取前进的动力。在长期体育氛围的浸泡下,使学生具备体育精神,并最终成长为国家的栋梁之才。这同时也是对立德树人的有效诠释。

数字化改革是新发展阶段全面深化改革的总抓手。当前在学校工作开学校体育工作开展中也要统筹运用数字化技术、数字化思维、数字化认知,把数字化、一体化、贯穿到教学、课外活动、体质测试竞赛、体育场馆等各方面,用大数据推动教学改革和体育工作的治理体系和能力,形成数字体育校园。

新冠肺炎疫情防控阻击战打响后,学校全面的开展了线上教育教学活动,为充分发挥体育教育"立德树人”的育人功能,创新载体,搭建线上学习平台,创新方式,积极探索线上体育教学的新途径。为了上好线上体育课,体育教学部全体教师认真筹备,开动脑筋,做足了功课,经过了多次的研讨,采取用腾讯课堂直播+运动世界APP+义乌工商阳光体育公众号+QQ在线同学反馈群+QQ在线教师反馈群相结合,最终形成了3(教学平台)+2(师生反馈)的线上体育教学模式。

课外活动、校园体育文化

体育教育教学工作一直是学校的重要组成部分,1995年杭州大学义乌分校时期以班级为单位每年举办学校秋季田径运动会,同时从1996年起体育组每年组队参加杭州大学本部田径运动会,1998年10月分校体育代表队参加浙江大学西溪校区运动会,荣获团体总分第一,并再度捧回精神文明奖,彰显了教育教学的不俗成绩。1999年学校学生人数增多,每年以系为单位举办秋季田径运动会。2012年、2014年和2016年运动会改革举办各个二级分院运动会,2017年后恢复每年举办秋季田径运动会暨教职工运动会,参与率度大大提高,近年来的校运会不断的打破原有校运会记录。在近几年的校运会上,均有共有1000名学生运动员和近300名教工运动员,参加38个比赛项目的激烈角逐,赛程将持续3天。师生们将在田径赛场上尽情挥洒汗水和热情,在运动中促进健康与合作,在比赛中收获友谊与欢乐,彰显义乌工商人高昂的斗志和拼搏的精神。

为全面落实共青团中央、教育部国家体育总局、全国学联下发的《关于深入开展大学生“走下网络、走出宿舍、走向操场”主题群众性课外体育锻炼活动的指导意见》相关要求,进一步激发青年学生参加体育运动的积极性,营造健康向上、积极拼搏、团结合作的校园文化氛围,我校开展多样性的阳光体育文化,丰富学生的课外体育生活,提升学生身体素质,我们主要设置了三个类型的体育活动:阳光长跑、体育俱乐部、阳光体育竞赛。

(1)阳光长跑

2013年5月体育教研室全体老师实地考察杭州电子科技大学,详细了解阳光长跑设备,2013年9月引进设备并调试,2013年11月成立阳光长跑管理中心(学生组织),首次开展阳光长跑活动时间为2014年3月10日。

学校拥有自己的主机、终端和网站,主机放于网络中心,终端共8个位于丹桂园7幢(EMS旁);体育馆与游泳馆中间通道;创意园侧门(靠望道楼一侧);绿竹园浴室 (现机电实训楼),阳光长跑网址:his.ywu.cn:8080(英文半角输入),学生采用校园一卡通,环绕终端进行阳光长跑活动。

2018年9月成立阳光长跑社团,2018年5月引进“运动世界APP”,2018年9月正式启用,学生手机下载APP并手持手机进行环绕校园开展活动,2019年9月环绕校园跑更改为绕操场跑至今。

2020年9月实行学分制,每个学期0.5分

参与对象:大一与大二的学生;

参与途径:利用运动世界长跑APP;

活动时间:周一至周日:6:30—9:30、16:30—19:30两个时间段。

具体要求:

女生:每学期完成60公里,分30次完成,每次2.0公里;

男生:每学期完成75公里,分30次完成,每次2.5公里;

每天只能跑一次,每天只能上传一次有效次数;

大二年级有实习的班级根据实习时间进行相应减少;

(2)体育俱乐部

为了学生能够积极参与到体育学习中来,并真正领悟教学中的立德树人、强生健体、终身体育的教学任务的重要性,组建了15个体育俱乐部,包括篮球、足球、排球、健美操、武术、网球、乒乓球、羽毛球、台球等体育活动项目的俱乐部。体育运动队及社团的组建,在学校体育活动中凸显出不同的俱乐部精神与文化,助力了我校校园文化的建设。

在体育俱乐部的建设与体育活动过程中,基于立德树人视角,强化了学生优良品质的培养,在团队建设与体育比赛中,实现对学生高尚品德的培养,形成正确的思想、理论与观点,并树立起正确的人生观。以体育俱乐部的形式映射祖国,培养学生热爱祖国、热爱人民、遵守规则、团结奋进的集体主义精神。

(3)阳光体育竞赛。

体育教学部与团委联动,为丰富学生课外体育活动内容,设计了体育体活动与竞赛“一体化”的阳光体育竞赛。在活动过程中,学校统一规划、统一管理,实现了学生课外体育活动的落实。阳光体育竞赛贯穿全年,成为具有一定规模的大型体育活动,竞赛活动涵盖10个运动项目,集校运动会、俱乐部活动、阳光长跑、球类竞赛、线上运动会、体育知识竞赛等活动为一体,每年组织校级综合性比赛8项,参与人数达1万余人次。

通过该环节的课外体育活动,将三台阶的教学目标贯穿其中——立德树人、强生健体、终身体育。在此过程中特别突出了立德树人的教学任务。多种项目的参与不仅实现了学生行动上的彼此靠近,更使他们有情感的投入,有情感投入,才有道德成长,才有实现“立德树人”的可能。

在不同阳光体育竞赛的展开中,在目标设计上实现了层次分明的目标体系。立德树人、德育为首成为全体教师的共识,实现对学生社会主义核心价值观的培养。各种竞赛活动展开色主旨在于落实“立德树人”的教学指导思想,注重全员参与。仅为学生接受体育教育的一种途径,同时弱化了竞技运动的性质,让更多的学生愿意参与其中。在活动参与过程中培养学生综合能力、社会责任感、不同的活动项目设立不同的教学目标,也赋予了学生不同的教育意义,使立德树人的教育任务得以有效落实。

体育竞赛

目前,我校建有田径运动队、男子女子篮球队、男子女子足球队、男子女子排球队、乒乓球队、羽毛球队、武术队、健美操队、游泳队等十二支学生运动队队伍。各运动队坚持常年训练,积极参加各级运动比赛,认真制订训练计划,科学、合理进行各项目的训练;完善了运动员选拔、考核和培养机制,同时加强了运动员思想品德、竞技水平和文化知识学习情况的考核,提高运动员的整体素质;定期召开训练工作会议,总结各运动队竞训工作经验和教训,探讨解决问题的办法与途径,不断提升了竞训工作水平。

田径队获得2021年全国大学生田径锦标赛单项冠军两次,省级单项冠军10余次,女子排球队获得2014、2021浙江省大学生排球锦标赛冠军以及2022年第十六届浙江省大学生运动会排球比赛冠军,武术队多次获得团体前三名,健美操队多次获得单项冠军,网球队2020年获得女单冠军、2021年女团冠军和2023年女团冠军

近几年,学校足球氛围越来越好,学生的参与度逐年增加,足球运动队成绩一直稳居全省前列,在2020年5月获得首批浙江省高校省级校园足球俱乐部—义乌工商职业技术学院尚德足球俱乐部。2014年组建女子足球队以来,成立精英教练队伍对学生进行系统、科学的训练,共获得3个冠军、2个亚军、1个季军的优异成绩,2021年男子足球队首次参赛就获得亚军。

在学校支持下,体育教学部分别于2017年4月承办浙江省浙江省校园足球高校女子组联赛,2021年3月承办浙江省高校体育部(室)主任、体育学院院长(系主任)工作会议和浙江省高校第四十届体育科学论文报告会,2021年4月承办浙江省青少年校园足球联赛大学女子(校园、高职高专)组比赛,2021年6月承办浙江省大学生武术(乙组)锦标赛。学校体育工作得到浙江省教育厅认可,在2021年6月,颁发承办2021年全省高校体育工作和体育竞赛突出贡献奖。

2019年浙江省第十五届大学生运动会,学校参与“校长杯”评选,在综合评价周期内各高校体育工作,由大运会竞赛成绩60%(竞技80%,阳光20%)、论文报告会成绩(10%)、省学生体质健康抽测成绩(10%)、学校体育工作综合评价(20%)四个部分组成,最终在36所高职院校中综合排名第四名,获得“校长杯”。

学生体质健康测试

根据教育部《学生体质健康标准》规定,学生体质测试工作是一项年度常规工作。一年一测,测试数据需在年末提交至“国家学生体质健康标准数据管理与分析系统”。而我校的日常体质测试工作也是逐年更新,测试工作的展开也有了很大的变化。体质健康测试时间安排从一开始的学生集体统一测,到分班测,再到智能预约,在测试时间上实现了弹性化。而体质测试工作也从一开始的纯人工测试,到半智能化的刷卡测试,再到智慧体测中心的成立,我校体质测试工作一直紧跟时代变化,更新测试仪器,推进学生体质健康测试工作智能化。

为了更好地贯彻落实教育部的文件精神和要求,浙江省制定了高校学生体质健康状况抽测通报制度,每年上半年对省内本科、高职高专院校学生体质健康进行全省统一抽测,抽测成绩予以从高到低排名,并将排名结果在教育厅网站上向全社会公布。这是促进高校阳光体育运动开展,提升学生体质健康水平的一项重要措施。对学生而言,是激励学生积极进行身体锻炼的教育手段,也是学生毕业的基本条件。

通力合作,常抓不懈,从2018年开始,我校抽测学生的合格率均在90%以上,优良率排名已连续三年全省排名前十位,排名稳步提升,学生体测成绩更是有显著的进步,2022年省抽测合格率更是达到100%。

体育场馆

2005年在原有湖畔操场的基础上,建成依山操场;到2022年时共有体育场地4.4万余㎡,经过若干年的发展,义乌工商职业技术学院,现有体育场馆:主体育馆一座,田径场2个,网球场室内3个,塑胶篮球场10个,排球场3个,游泳池1个,舞蹈房2个,武术房1个,乒乓球房1个,羽毛球场5个,五人制足球场1个,足球场2个,健身房1个,智能体侧房1个。出台了《义乌工商职业技术学院体育场馆管理条例》、《体育场馆突发事件应急预案》、《体育场馆处理事务流程》、《体育场馆日常巡查机制》、《体育教学部场馆管理“6Z”守则、场馆片区“6T”守则》,目的为了更好的做好专业性场馆管理。

学校体育场馆的建成,不仅为体育教学和群体活动提供了良好的场所,也为提高义乌工商职业技术学院的知名度、美誉度和社会影响力起到了积极的作用。体育场馆除举办一年一度的开学典礼,毕业典礼、元旦晚会、校运动等学校大型仪典外,还承担了大量的大型赛事和群体活动。2017年,我校湖畔足球场圆满承办了浙江省高校大学生女子足球联赛;2021年4月,我校依山操场圆满承办了浙江省高校大学生女子足球联赛,赛事圆满结束;2021年6月,学校体育馆圆满承办了浙江省高校大学生武术锦标赛;学校一直十分重视体育场馆的管理和利用,承办诸如“义乌市职工运动会、义乌农商银行职工运动会等各类大型体育赛事,同时积极为本校教职工及学生组织的篮球、足球、健美操、排球、乒乓球等联赛体育竞赛活动提供产地服务。相关赛事被省市多家媒体竞相报道的同事,也极大的宣传了学校,提升了学校的美誉度。此外,在对体育场馆的管理、维护和使用中,通过不断探索,充分发挥学校体育场馆为体育教学和科研、体育训练、服务社会,增强全民健康体质等多方面的积极作用。

人才培养与社会服务

体育教学部除承担校内体育教学、体育科研、体育相关活动组织外,还承担省内、校内体育竞赛指导及交流、社会服务等体育相关工作、协调、组织全校性及二级学院体育活动。还通过多种培训途径,培养出合格的体育指导员,包括裁判员、教练员。同时还为他们提供了丰富的学习与实践机会。

通过不懈的努力,以“立德树人”为教学主旨,培养出大批量社会服务体育人才。面向社会开设中国足协D级教练员培训班3期,E级教练培训班15期,足球三级裁判员培训班5期,足球二级裁判员培训班2期,篮球二级裁判员3期,足球二级社会指导员培训班5期,目前已经培养学生足球二级裁判员40,足球三级裁判员80人,足球D级教练员20人,足球E级教练员50人,国家二级游泳救生员15人,国家二级游泳教练员10人,健美操教练员20人,健身教练8人。其中部分学生毕业后从事了与各个运动项目相关的工作,并以高尚的品德赢得了单位与社会的认可,我校也获得了一定社会影响力。

师资团队

于开洋,男,讲师,毕业于浙江师范大学体育与健康科学学院,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:球类理论与训练。

吴鋆,男,讲师,毕业于杭州大学体育系,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:球类理论与训练。

龚英翔,男,讲师,毕业于浙江师范大学体育学院,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:体育健康和体育文化。

陈巧萍,女,讲师,毕业于华东师范大学体育系,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:体育教育。

陈俊,男,讲师,毕业于浙江师范大学体育教育专业,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:乒乓球、羽毛球理论与训练。

魏萍,女,毕业于西安体育学院体育教育专业。现任体育健康教研部专任教师。研究方向:体育运动心理学。

王志强,男,讲师,毕业于西安交通大学人文社会科学学院,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:球类理论与训练,体育教育与训练,水上项目教学与训练。

孙科峰,男,讲师,毕业于宁波大学体育学院,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:操舞人体运动科学。

卢国良,男,讲师,毕业于复旦大学,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:球类理论与训练。

周南,女,讲师,毕业于浙江大学,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:体育教育与民族传统体育。

刘会敏,女,讲师,毕业于华中师范大学,体育教学专业,现任体育健康教研部专任教师。研究方向:体育教育训练与理论研究。

范子乐,男,助教,毕业于浙江师范大学体育与健康科学学院,现任体育健康教研部体育专任教师。研究方向:感知运动;运动力学。

胡绪杰,男,助教,毕业于山东体育学院研究生院,现任体育健康教研部体育专任教师,研究领域:运动理论与方法。